Ao longo do processo de construção da 34ª Bienal de São Paulo, sua equipe curatorial, artistas participantes e autores, através de cartas como esta, refletem direta e indiretamente sobre o desenvolvimento da exposição. Esta vigésima correspondência foi escrita por Elvira Dyangani Ose, editora convidada em colaboração com The Showroom, Londres.

Doc: Sem dúvida, há uma palavra que designa este corpo, e que você pode usar para me chamar, para falar sobre mim, isso está claro. Mas ao mesmo tempo – e isto é o que me cativa – aqui chegamos ao ponto crucial da questão – sou também aquele que escapa ao nome – este é o meu trabalho, a minha função, é isso que sou chamado a fazer: criar incerteza. Personificar a margem. Z: O riso é uma expressão de incerteza? Doc: É sem dúvida a expressão de uma certa fronteira. Ele mostra essa fronteira, ao cruzá-la.

Brandon La Belle, “Entrevista com um palhaço”

(Correspondência #9, 34ª Bienal de São Paulo)

É isso.

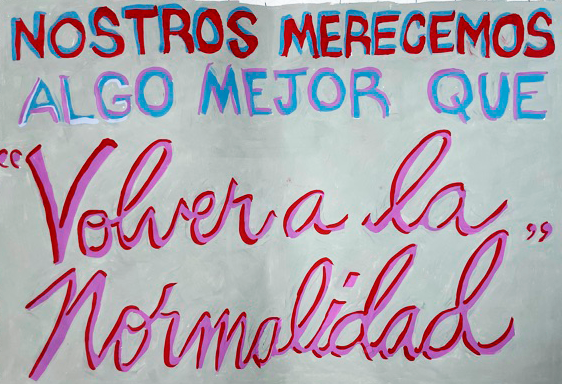

Para a nossa geração: aqueles de nós que vivem em cidades do Ocidente, onde guerras ou conflitos ocorrem em uma terra distante. Nós que vivemos no Sul Global, onde os políticos parecem responder a uma dimensão paralela, enquanto as comunidades a que juraram servir já não têm medo de sair às ruas para reivindicar os seus direitos nesta dimensão vivida de forma tão intensa. Protestos em Hong Kong que duraram um ano, o Estallido social no Chile e marchas contra as expropriações em Sheikh Jarrah, na Jerusalém ocupada, são apenas três casos em questão. Aqueles de nós que despertaram contra os regimes políticos distópicos, tais quais os conduzidos por líderes de Estados-nação como Donald Trump, Viktor Orbán e Boris Johnson, reminiscências de uma espécie de opereta antes vista apenas na Itália de Silvio Berlusconi. Aqueles de nós que lutam pela desmilitarização das fronteiras e pela restauração da condição humana para todos os seres humanos. Aqueles de nós exaustos pela fome, devastação ambiental, desigualdade social, governos neoliberais opressores e pelo racismo estrutural. Aqueles de nós em todo o mundo cuja respiração literal e metaforicamente parou – por alguns segundos – na noite de 25 de maio de 2020, e desde então têm reivindicado a resolução e a punição por assassinatos que não testemunhamos.

Para nós, cujo futuro foi adiado por alguns meses naquele ano, foi dada a chance de nos apoderarmos dele – ou, pelo menos em nossa imaginação, de reinventá-lo. Para todos nós, esta pandemia foi e será um momento decisivo.

Nessas condições de possibilidades, deu-se a formulação da 34ª edição da Bienal de São Paulo. E, como tal, não havia modo de escapar da realidade. O projeto foi concebido como uma análise do caráter especulativo da arte como campo de produção de conhecimento e experiência. Como tal, motivou a proposição de fazer exposições como abordagem metodológica de estéticas vernaculares e de epistemologias esquecidas, abrindo espaço para que artistas, curadores e autores reagissem a essa proposta. Objetivou gerar leituras e interpretações de obras de arte em diferentes condições de exibição, incluindo a exposição física em diferentes espaços do pavilhão, além de outras plataformas como publicações e espaços de parceria. Com tais premissas em sua gênese, ao lado da evidência de um mundo à beira de um novo paradigma médico, social, econômico e político, essa exposição não poderia ser – não deveria ser – baseada nas mesmas prerrogativas que normalmente teriam envolvido um projeto dessa magnitude.

Claro que este não foi o único evento de arte em grande escala afetado pelas condições únicas de nosso tempo. No entanto, enquanto alguns eventos internacionais continuaram com um escasso público IRL [in real life, na vida real], outros tentaram alcançar uma audiência global online. Testemunhamos projetos reinventando formatos, às vezes adaptando-os à dissolução do “aqui e ali”. Esta edição da Bienal continuou sua jornada com os mecanismos existentes, as exposições em vários locais da cidade e novas plataformas em todo o mundo digital, a fim de permanecer tanto no lugar quanto momento, ligadas a uma realidade que é cada vez mais parte do resto do mundo. A verdade é que, enquanto o mundo estava saindo do primeiro e do segundo lockdowns da Covid-19, notícias aterrorizantes do Brasil continuavam a reportar mortes diárias equivalentes a quedas de aviões transcontinentais. Mas isso não impediu a poesia, a realidade não parou a arte ou suas exibições, pelo menos por algum tempo. E aquela cisão na temporalidade comunal – daquele portal inicial que o autor indiano Arundhati Roy narrou de forma tão linda ao definir a pandemia – tornou-se algo ainda mais pertinente do que as próprias prerrogativas dos curadores, uma estrutura sob a qual a exposição e a publicação, que nós esperamos que você leia, foram formulados.¹

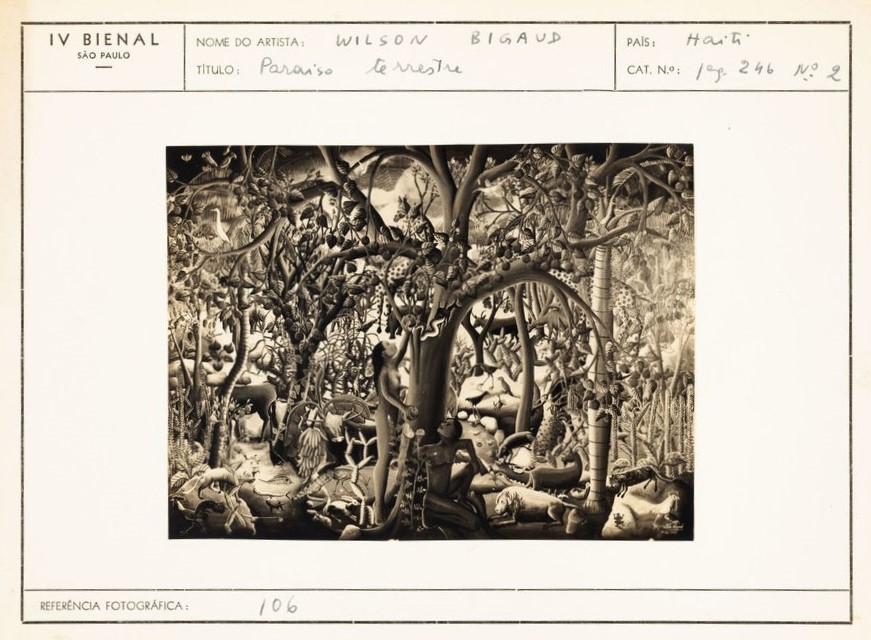

O volume contém respostas a esse tempo épico e sem precedentes. Conforme os curadores e o resto da equipe embarcavam em uma edição da Bienal como nenhuma outra, decidimos coletivamente que não poderíamos produzir um catálogo convencional. Precisávamos capturar a essência do momento e colher algo que superasse a atualidade da questão e suas consequências inevitáveis. Assim, além de imagens que referenciam obras de artistas, biografias, ensaios e diálogos, solicitamos outros tipos de material: imagens que representassem a prática de um artista aos seus próprios olhos – às vezes em forma de palavras ou obras de outros artistas – e referências visuais oferecidas pelos curadores para uma representação do irrepresentável.

Havia toneladas, mais do que as incluídas aqui, infelizmente – quase impossíveis de reproduzir ou financeiramente inacessíveis. Muitas eram vívidas de forma incrível, de valor inestimável. Material para outro livro, para outra hora.

Ao que foi finalmente reunido, adicionamos contribuições extraordinárias, conversas, poemas e panfletos. Oferecemos a você a chance de ler e ver este material de vários pontos de vista e nos diversos sentidos embutidos neste conjunto caleidoscópico de imaginários. Eles ecoam as observações que Ana Kiffer, escritora e professora da PUC-Rio, torna palatável em sua leitura do arquivo e da exposição de arte como algo que está “deslocando-se do conceito de uma reunião de objetos de curiosidade, ou visões da beleza”,² tornando-se “esse tipo de sótão do futuro, cuja função seria a de acolher isso que deverá nascer, mas que ainda não está aqui”.³ A esse respeito, quase imagino as escadas e corredores centrais do Pavilhão Ciccillo Matarazzo como tiras de um filme analógico, ao qual a materialidade física das obras acrescenta uma realidade reformulada e aprimorada – ou uma versão dela, de qualquer forma. A beleza complexa das obras expostas, a assertividade de suas reivindicações e a dívida profunda que pagam ao dar visibilidade a certas histórias e agentes são traduzidas nestas páginas de várias maneiras, desde a presença visual até a interpretação crítica.

Os enunciados são pontos de entrada sutis para algumas das estruturas curatoriais e narrativas que o público encontrará no espaço expositivo. As correspondências de curadores, artistas e escritores nos levam de volta no tempo às sementes germinativas do projeto. Essas cartas escritas entre nós serviram para tornar público o processo da exposição e as discussões nos últimos dois anos. Várias imagens serão familiares para aqueles que se envolveram com Tenteio, a segunda publicação da Bienal, que apresenta a lista de artistas participantes por meio de um ensaio visual não intencional. As imagens do Tenteio estão aqui deslocadas e apresentadas em referência a outras nuances possíveis visuais e além. É também um exercício de retorno a um único plano, mantendo aspectos de uma linguagem visual tridimensional ao longo da Bienal e sua rede de instituições parceiras, em última análise, formulados como uma mediação – uma estrutura institucional – como seu autor, o artista Vitor Cesar, observa em sua correspondência #11. No geral, o tom do livro é às vezes sombrio, às vezes evocativo, mas sempre envolvente, abertamente político.

Pode-se afirmar que o formato da Bienal propõe um exercício de escrita da história da arte, em que se narra um esboço de episódios possíveis de uma história da arte especulativa. Um projeto que, se criado com certa sensibilidade e interligado com o contexto imediato, oferece às iniciativas locais – seus agentes e instituições – a medida certa de interlocuções internacionais. Uma Bienal deveria empregar seus recursos humanos e financeiros para que os efeitos positivos da exposição possam florescer depois que o evento passar. Deveria refletir sobre algo fundamental para aquele ecossistema específico e relevante para o campo da arte em geral. Para o público, deveria ser única e memorável, mas acessível e familiar – como acredito que seja esta edição da Bienal. Alguns dos múltiplos caminhos que exploramos neste volume serão interrompidos, descartados ou ampliados na exposição, mas não se engane: eles serão apenas outras interpretações e diálogos, em oposição à interpretação em si. Eles são a expressão de uma certa definição, de uma certa narrativa, de um certo limite. Como observa Doc, o palhaço da correspondência #9, isso “mostra essa fronteira, ao cruzá-la”.4 Tudo é permeável, mutável, em constante mudança.

Não faz muito tempo, eu estava lendo uma reflexão sobre a miríade de histórias definidoras que teriam ocorrido nos últimos dezoito meses. O número de ocasiões que alguém teria entendido na suspensão do tempo que nós experimentamos: a possibilidade de reparar danos, reinventar ou mudar seu presente, e possivelmente seu caminho para o futuro, de uma vez por todas. Quantas resoluções de ano novo existiram, quão clarividentes as conclusões das jornadas do Dia da Marmota teriam enchido cadernos e diários. Ausências de fé, abraços de despedida, momentos de risos nervosos impossíveis, frustrações e silêncios esmagadores. E então eu me lembro de quando eu era uma criança. Durante algum tempo, entre meados da década de 1970 e o final da década de 1980, costumávamos viajar a cada dois anos de uma cidade espanhola para outra. Uma família negra de cinco pessoas, começando um lar em novo lugar. Minha mãe se esforçando para ajustar os quartos àquilo que não conhecíamos na época, mas se chamava nostalgia. Refletir sobre isso da perspectiva de um adulto, uma tarefa difícil.

Para uma criança, para meus irmãos e eu, foi uma mudança imposta e extrema para o nosso mundo. Com a primeira e a segunda mudanças, sofremos. Essas rupturas iniciais tinham a ver com perda, com o que ficou para trás; atendo-se ao que não estava mais lá, ao que não era mais possível. Então, não muito tempo depois, essas mudanças de universos – escola nova, vizinhança nova, que para uma menina de sete ou treze anos eram quase tudo – tornaram-se uma estranha plataforma para a fabulação, para a novidade. Não posso falar pelos outros, mas para mim tornou-se uma oportunidade de reformulação, de mudança, de renovação incorporada. Uma estranha busca se desenvolveu para mudar os aspectos de coisas que não teriam funcionado em cidades anteriores, que teriam dado errado com esse ou outro amigo.

“É inofensivo”, pensei.

De todas as versões possíveis de mim mesma que poderiam ser personificadas por mim, decidi pela transitória, aquela que não poderia ser rotulada ou fixada, que oferecia a ela mesma um direito constante de ser uma e múltipla, única ainda que permeável, aberta à mudança, comprometida com a transformação sem fim. Foi um alívio. Aquela sensação de que nada existia para sempre, de que tudo era mutável – certamente a felicidade era, assim como a tristeza e o medo.

¹ Esta correspondência também introduz e faz referências ao catálogo da 34ª Bienal, a ser lançado na abertura da exposição, em 4 de setembro deste ano.

² Ana Kiffer, p. 253 do catálogo da 34a Bienal.

³ Achille Mbembe, Brutalisme. Apud Ana Kiffer, op. cit, p. 253.

⁴ Correspondência #9, por Brandon LaBelle.